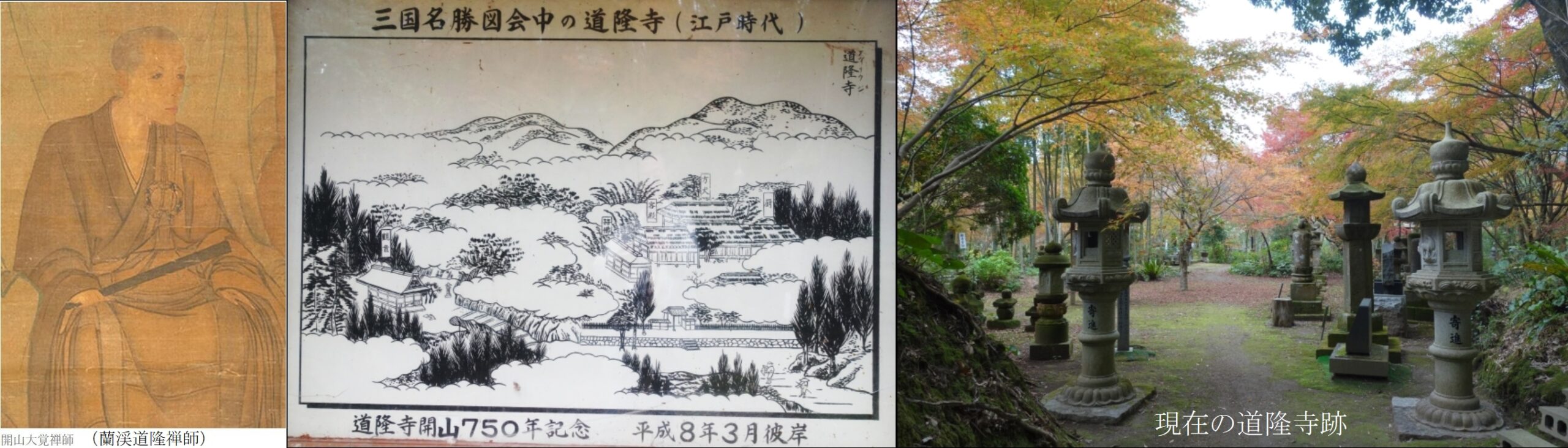

1 蘭渓道隆禅師について

中国の南宋から、33歳の時に禅の伝道のために来日した蘭渓道隆禅師(1213~1278年、嘉定6年~弘安元年)は、大隅では1246年(寛元4年)3月11日に道隆寺を開基したことで知られています。

その後、鎌倉幕府執権・北条時頼の依頼により常楽寺の住職となり、1249年に37歳で鎌倉建長寺の初代住職となりました。さらには48歳の時、京都建仁寺第11代住職となり、最後は建長寺にて68歳で亡くなりました。没後に朝廷から「大覚禅師」の号を賜りました。

蘭渓は修行では厳格な人で、峻厳にして孤高でありましたが、情の篤い人でもありました。異国の地における多難な人生体験は蘭渓を人のあわれがよくわかる人にしていったそうです。流言によって建長寺を追われたこともあったと記録にあります。

2 蘭渓の独創的な禅の教え方

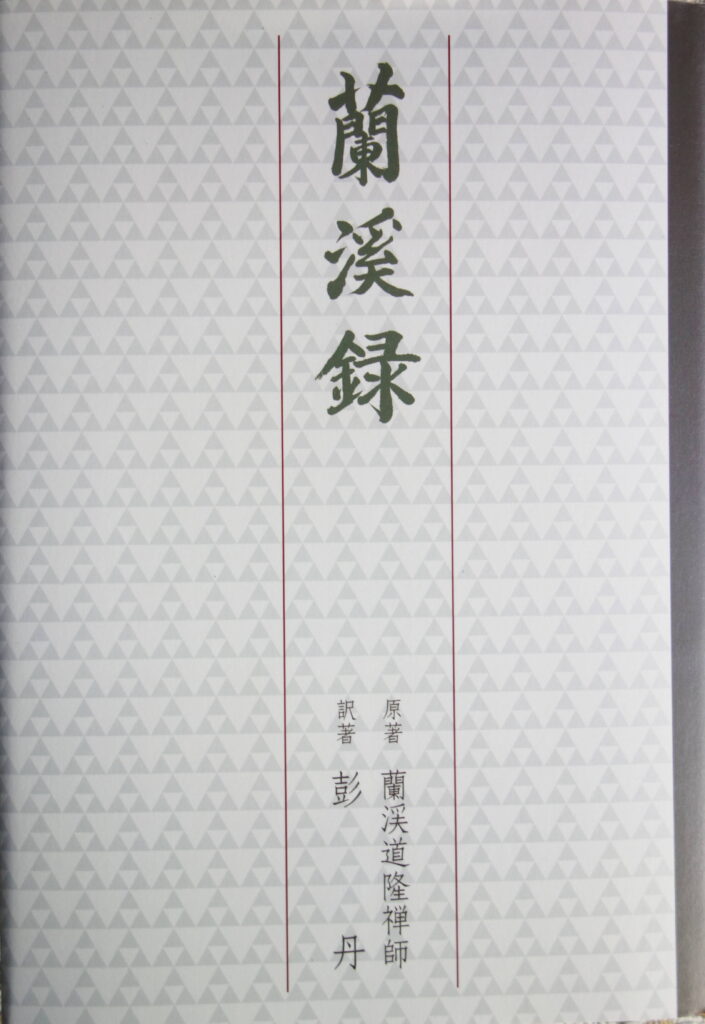

蘭渓は1261年(49歳)に『蘭渓録』刊行のために入宋(一時帰国)しました。常楽寺、建長寺、建仁寺の住職であった時の禅の伝道の記録を、蘭溪自らの手によって記録された本です。最近、中国語で書かれた『蘭溪録』を、現代日本語訳で読むことができるようになりました。原著蘭渓道隆禅師・訳著彭丹『蘭渓録』(令和2年発行、禅文化研究所)です。『蘭渓録』は日本で活躍した禅僧の最初の出版物です。

『蘭渓録』の訳者による解説によると、蘭渓は鎌倉武士に禅を教えるために独創的な方法を考え出したと、以下のように書いています。

「禅とはなにか。禅のことをまだ知らない、喫茶にもまだ馴染まない、刀剣で勝負することしか知らない鎌倉武士を前に、蘭渓は日常の喫茶を通して禅を伝えようとした。淡々と無心に生きる禅の真髄を一杯の茶に溶け込ませた。堅苦しい経典の教義より、足が痛くなる長時間の座禅より、ああでもないこうでもないという難解な公案より、一杯の茶のほうが言葉の壁を乗り越えて、ずっと広く深く、人々の心に染みこんでいった。」

一杯の茶に「平常心すなわち道」という禅の極意を読みとる教え方をしたのでしょう。

3 蘭渓は日本文化の起源を作った

さらに、蘭渓は禅を我が国に根づかせるだけでなく、茶道(茶の湯)や華道などの「道」の付く日本の文化を育てる契機を作ったと、以下のように書いています。

「蘭渓の来日は禅宗が日本に根づく大きな契機となり、禅僧が文化の担い手となる時代をもたらした。蘭渓が禅の真髄を伝えるための方便として一杯の茶を用いたことから、それまでの遣隋使や遣唐使から伝えられた唐の文化と異なる宋の文化が新たな日本文化として、中世日本の土壌に生まれ変わり、そして育ってゆく。茶の湯、唐物、書道、水墨画、漢詩漢文学、生け花、能楽など、いずれも蘭渓和尚が切り開いた茶禅の道の辺に咲いた花々である。」

なお、わび茶(草庵の茶)の完成者である千利休(1522~1591年)は蘭渓禅師が亡くなってから244年後に生まれました。池坊専応が生け花の基礎理論書を著し、その技術を体系化した(1542年)のは、蘭渓禅師が亡くなってから264年後です。したがって、茶道や華道として日本文化が確立したのは、蘭渓の死後、約300年経過してからと考えられます。

4 蘭渓は書の達人であった

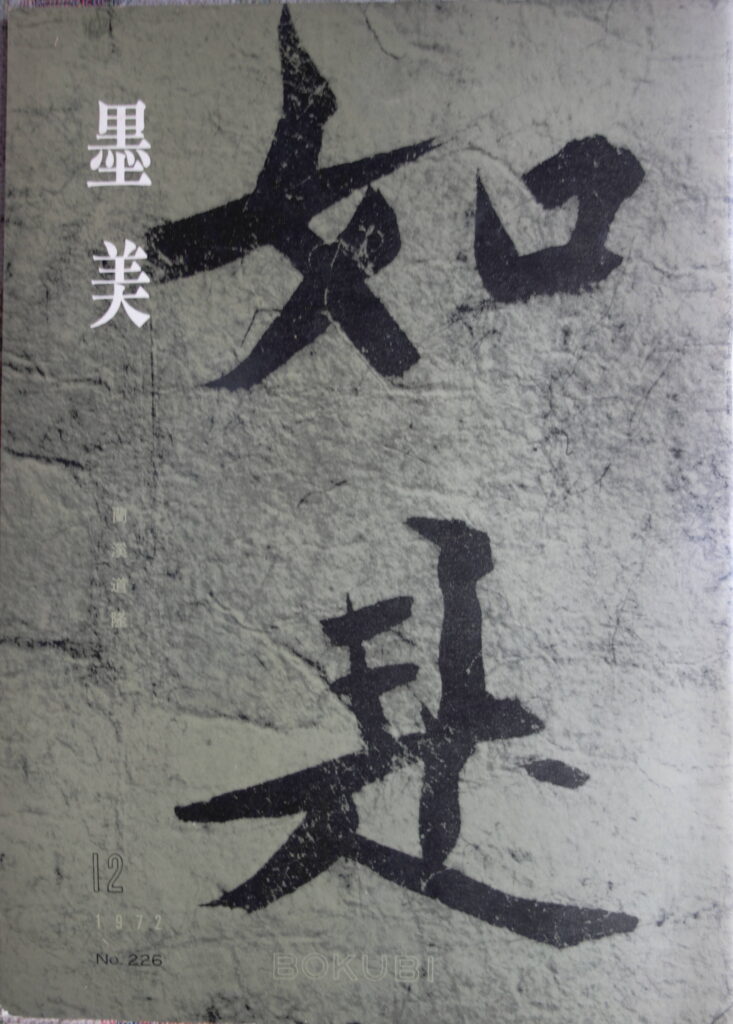

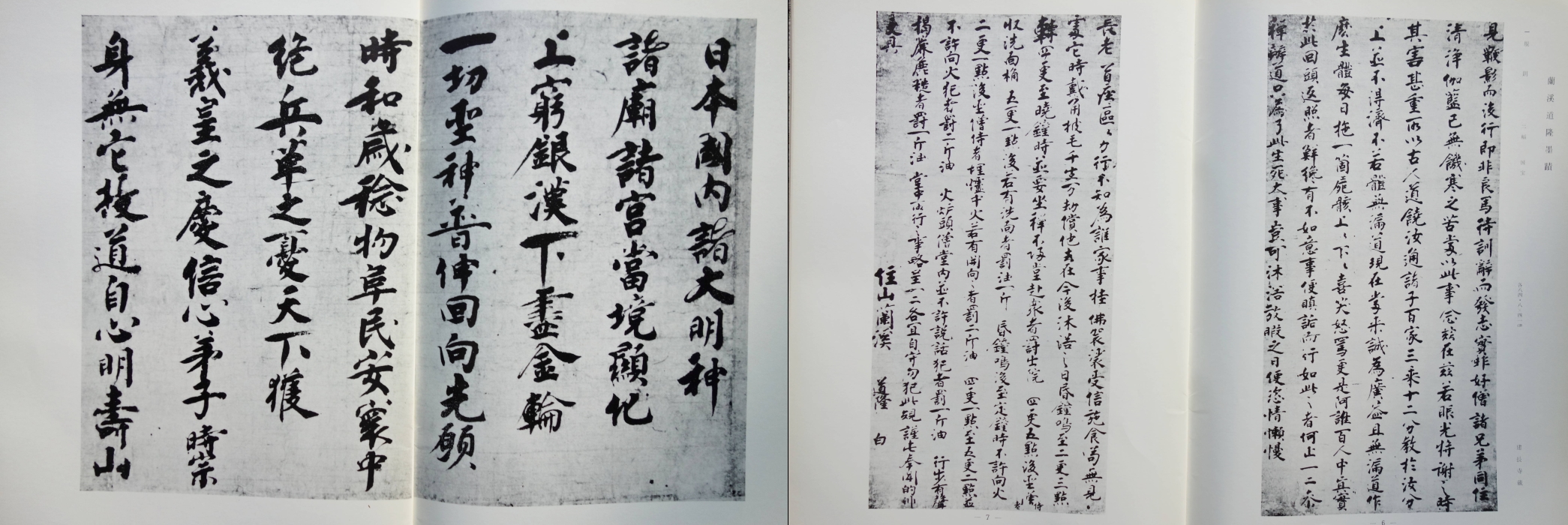

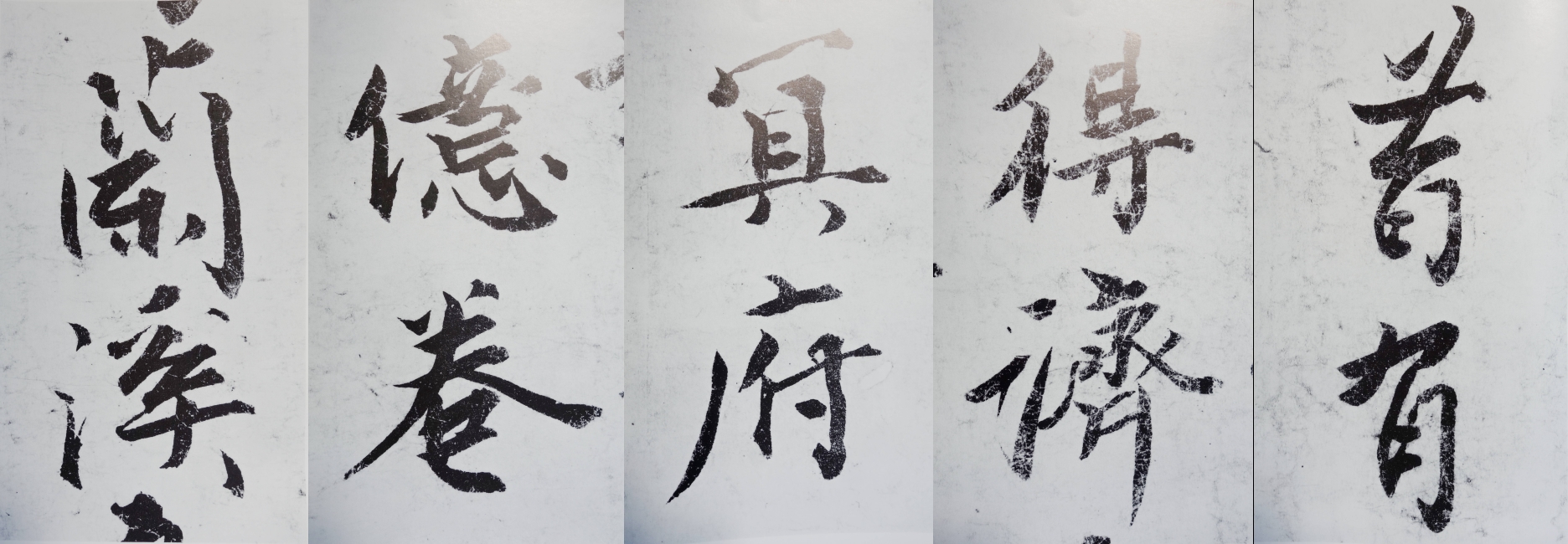

蘭渓は書の達人でもあり、残された書の多くは国宝や重要文化財になっています。蘭渓の書を集めた『墨美 第226号』(昭和47年発行、墨美社)の解説には、以下のように書かれています。

「書の透明さ、みずみずしい潤い、清くふくいくたる香り、そしてさわやかな空間に、私は一瞬射すくめられた思いがした。眼をこらして細部を見てゆくと、これほどの細字であるにもかかわらず、筆が実によく行き届いていてしかも苦渋の跡がない。無理がないのである。かといって軽く流しているのでは決してない。筆はまともに紙にひっかかって刹那刹那を充実している。

一般に禅僧の墨跡といえば、気迫、気合の書と思われやすいのが普通だが、ここではそれらが表面に生まに飛び出してはいない。意志的なものが表面に見えることの多い宋代の書の一般からも抜け出て、より深く純化されているようにも思う。」

「さらに部分を思い切り大きく拡大してみた。おのずからにして成るという自然さと筆格の正しさはやはり揺るがず、筆のもつれ、乱れもごまかしの跡も見出されないばかりか、このかなりな倍率の拡大にも堪えて、線は豊かにうるおいかつこまやかな密度を保っている。」

以上、蘭渓道隆禅師は禅宗を日本に根付かせただけではなく、日本文化の確立にも貢献し、書の達人でもあったことを紹介しました。

(文責:朝倉悦郎)