日本で最初にできたとも言われる禅寺「道隆寺」の跡が、肝付町新富本城にあります。明治初期の廃仏毀釈で寺の全てが徹底的に破壊されたため、跡地として残りました。江戸時代の三国名勝図会には、破壊される前の寺の姿が描かれています。

道隆寺は、鎌倉時代の1246年(寛元4年)、南宋の禅僧である蘭渓道隆(大覚禅師)が開山しました。7年後の1253年に鎌倉幕府第5代執権の北条時頼に請われて、蘭渓は鎌倉へ赴き、臨済宗建長寺派の大本山である建長寺を開山しました。

肝付町のホームページの道隆寺跡には、現在の寺跡の様子が以下のように書かれています。

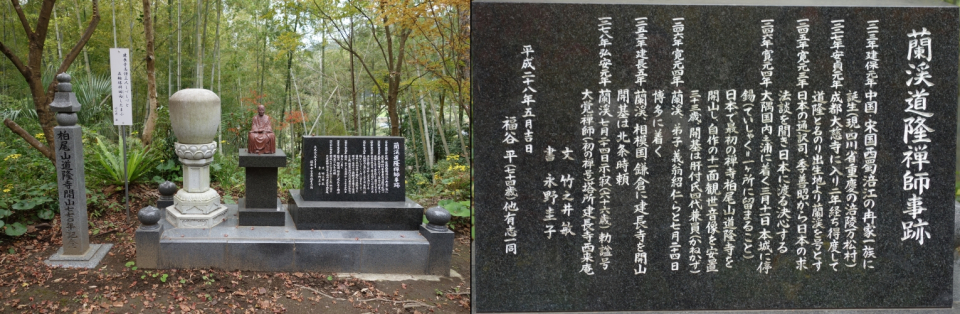

「本堂などがあった場所は水田になっていますが、林の中には観音堂跡があり、仁王像、ヤグラに刻まれた磨崖五輪塔、宝塔、経塚、六地蔵塔、無縫塔(むほうとう)、灯龍、鎌倉時代から戦国時代に至る数多くの五輪塔が古い歴史を物語っています。秋には植えられた多くの紅葉が色づき、素晴らしい景観になります。」

蘭渓が書いた「蘭渓録」(令和2年発行、禅文化研究所)の訳者の解説によると、「蘭渓の来日は禅宗が日本に根づく大きな契機となり、禅僧が文化の担い手となる時代をもたらした。蘭渓が禅の真髄を伝えるための方便として一杯の茶を用いたことから、それまでの遣隋使や遣唐使から伝えられた唐の文化と異なる宋の文化が新たな日本文化として、中世日本の土壌に生まれ変わり、そして育ってゆく。茶の湯、唐物、書道、水墨画、漢詩漢文学、生け花、能楽など、いずれも蘭渓和尚が切り開いた茶禅の道の辺に咲いた花々である。」と書いてあります。蘭渓は日本文化にも大きな影響を及ぼしたそうです。

以下の『大隅』誌に、「道隆寺跡」に関する論考が載っています。

『大隅』(第50号)2007年発行 価格2,200円

・道隆寺跡の石塔群 隈元 信一

・道隆寺跡の残影 竹之井 敏

・志布志大慈寺と道隆寺跡との交流 福谷 平

『大隅』(第55号)2012年発行 価格2,000円

・道隆寺跡六地蔵原型復元 福谷 平

『大隅』(第58号)2015年発行 価格2,000円

・【推考】道隆寺跡の兼員五輪塔(墓) 福谷 平

・道隆寺を後世に語り継ぐ歌碑 下田 節子

(文責:朝倉悦郎、2025.02.09に加筆)