鹿屋市の高須町内会は、毎年「昭和20年9月4日 進駐軍高須上陸を語り継ぐ会」を高須町民会館で開催しています。

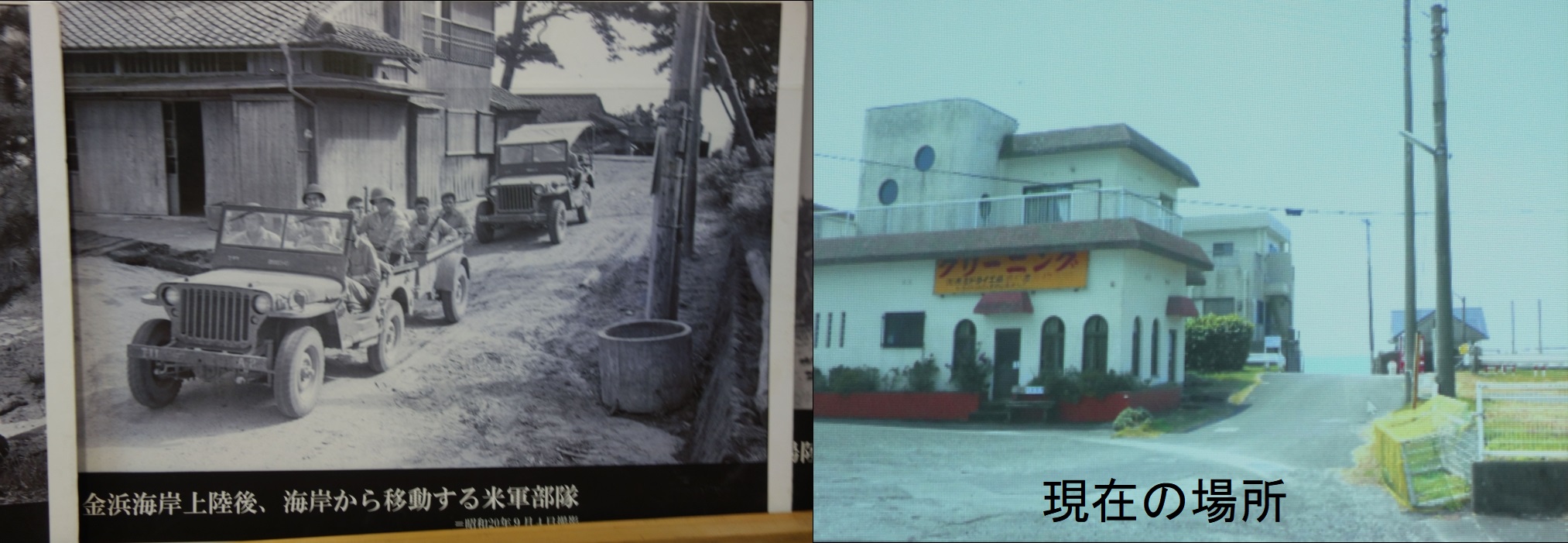

今年も9月4日に約50人が参加して開催されました。最初に上原義史・町内会長が、進駐軍上陸時や米兵の移動時などの多数の写真を披露し、その写真が撮られ場所が何処であるかの説明などがありました。

そして上原町内会長は、当時の体験や親などから聴いた話を遠慮なく話して、次の世代に伝えてほしいと参加者に要請しました。

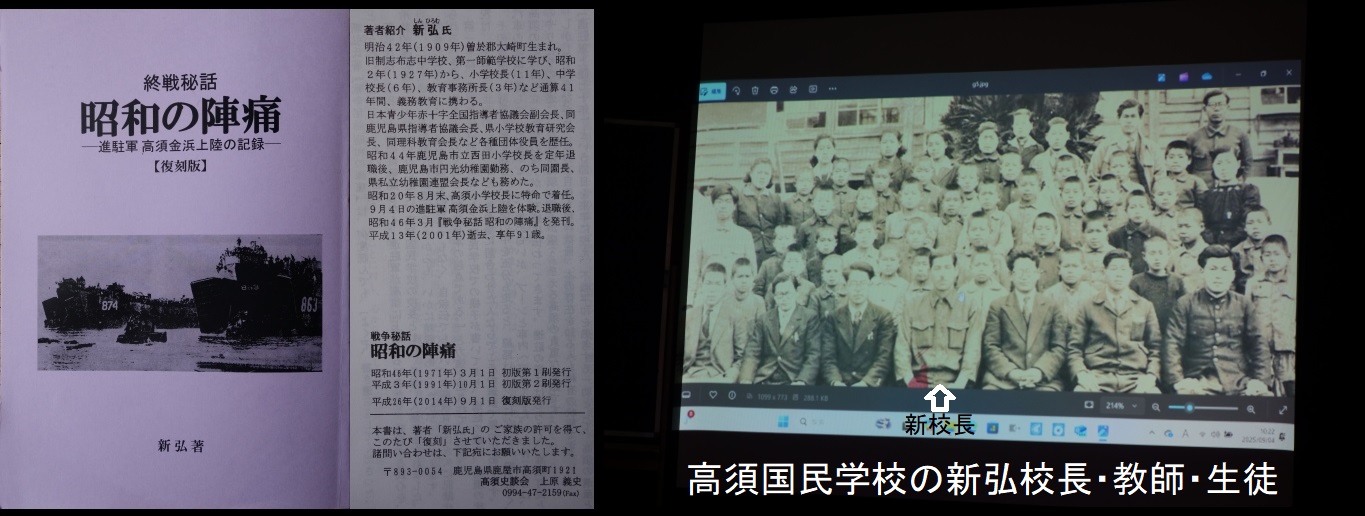

当時の高須国民学校の新弘(しんひろむ)校長(35歳)は、進駐軍上陸の様子を裏山に潜んで観察し、回想録『昭和の陣痛』に書き残しています。その時の高須国民学校の生徒であった野村睦弘さん(90歳)と上迫ミキ子さん(89歳)と川口正子さん(90歳)が、当時の生活と避難した防空壕・岩の壕などの話をしました。

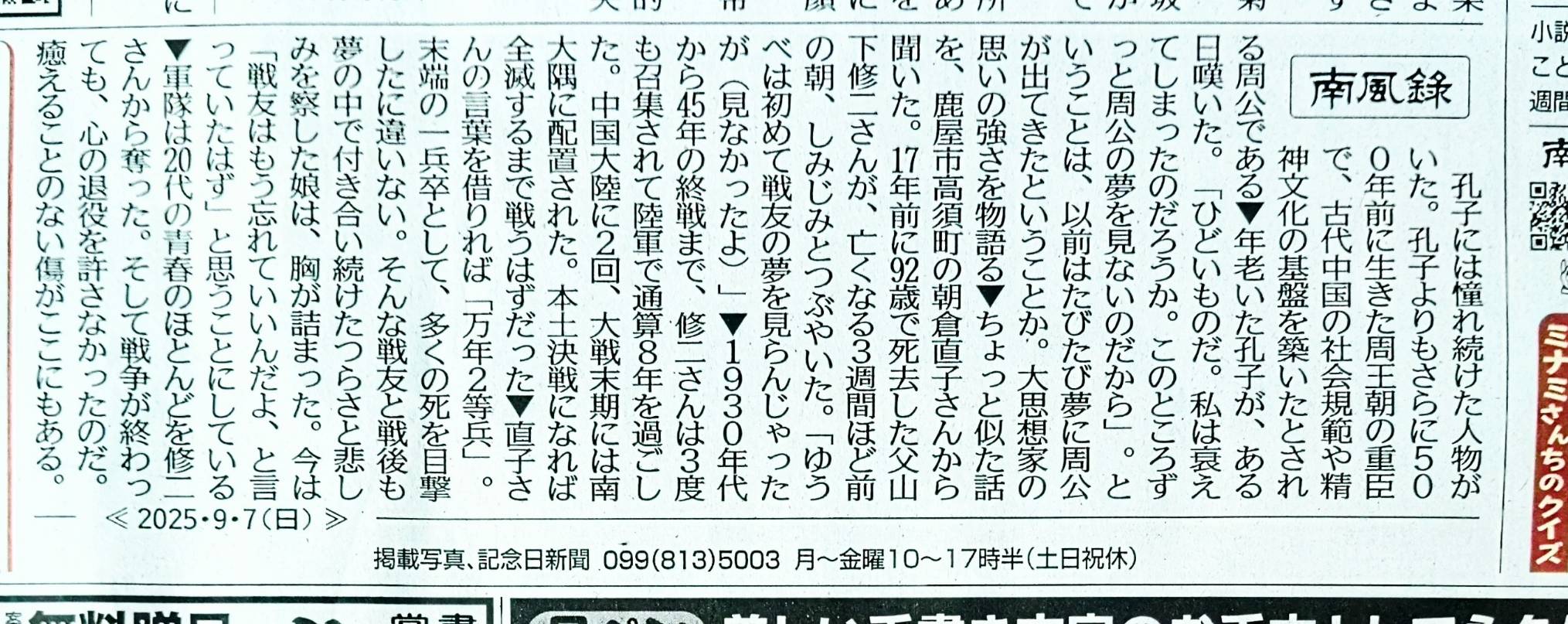

その後、ほぼ全員の参加者が戦争にまつわる親の話や家族から聴いた話をして、様々な戦争体験があったことを参加者が学び合いました。高須在住の朝倉直子さんは、3度召集されて陸軍で通算8年過ごした父親の山下修二さんが、亡くなる直前まで戦友の夢を毎日見ていたと、父親の心の傷が戦後も永く癒えなかったことを話しました(以下の南日本新聞の「南風録」をご参照ください)。

なお、山下修二さん(下記除幕式の右端)は、金浜海岸の横にある「進駐軍上陸地の碑」を、平成13年に高須町内会の有志と建てました。

戦後80年の節目の年に、あらためて「進駐軍高須上陸を語り継ぐ会」の意義とその重さを学びました。

(文責:朝倉悦郎)