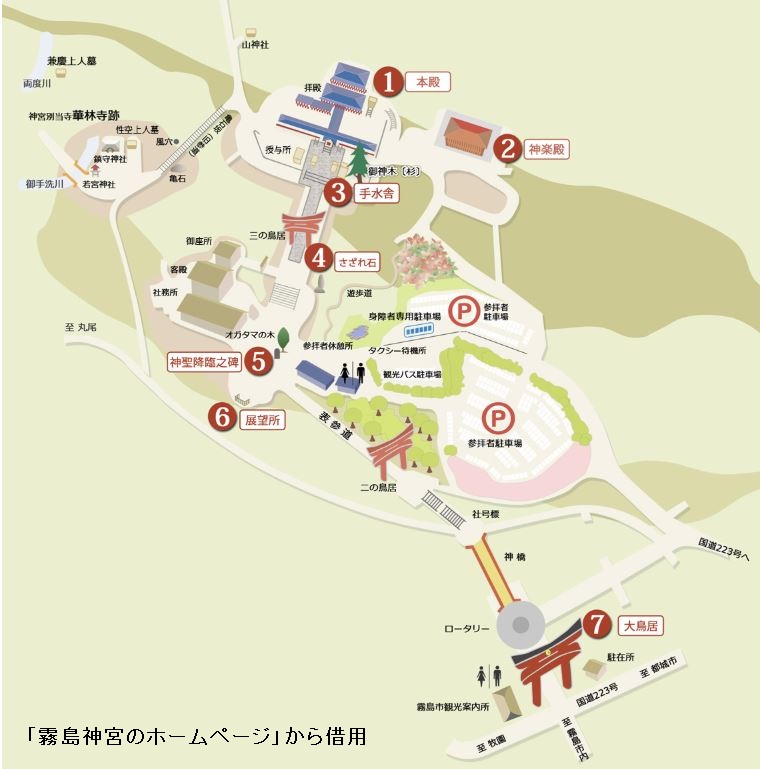

令和3年(2021年)11月19日、霧島神宮の本殿・幣殿・拝殿が国宝として指定されました。霧島神宮は霧島山の中腹の傾斜地に鎮座し、高千穂山頂に向かって社殿が配置されています。

旧記によれば、6世紀中頃に高千穂峰と御鉢との中間の背門丘(せとおか)に社殿を奉斎(つつしんでお祭りすること)したのが初めてであると伝わっています。

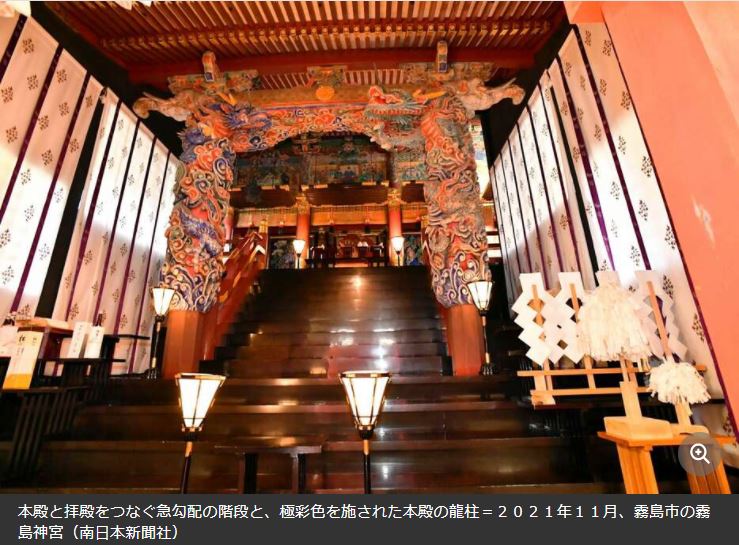

その後、山上噴火により炎上し、天暦年間(947~957年)に西麓高千穂川原に再建されましたが、更に噴火による全焼が2回あり、正徳5年(1715年)に島津吉貴の寄進により現在の社殿が再建されました。当時の本殿・弊殿・拝殿、登廊下、勅使殿、門守神社などの主要社殿が、全て残されている点は貴重です。

敷地の高低差を利用した社殿配置がなされ、各建物は極彩色、漆塗・朱塗などとし、彫刻や絵画などで豪華な装飾が施され、建物の質がよく、保存状況も良好です。

また東アジアで多く見られ、日本では南九州に伝わる「龍柱」も東アジアとの繋がりを表す文化史的な意義が深いと評価され、2021年11月、国の文化審議会が文部科学大臣に国宝に指定するよう答申しました。国宝への指定は県内では照国神社の太刀銘「国宗」に続く2件目で、建造物としては初めてです。

霧島神宮が国宝に指定された直後は、本殿などを公開する特別拝観がありましたが、現在は本殿は一般公開されていないようです。霧島神宮のホームページで催しやご祭儀などの日程をご確認下さい。

(文責:朝倉悦郎、2025.01.18に加筆)