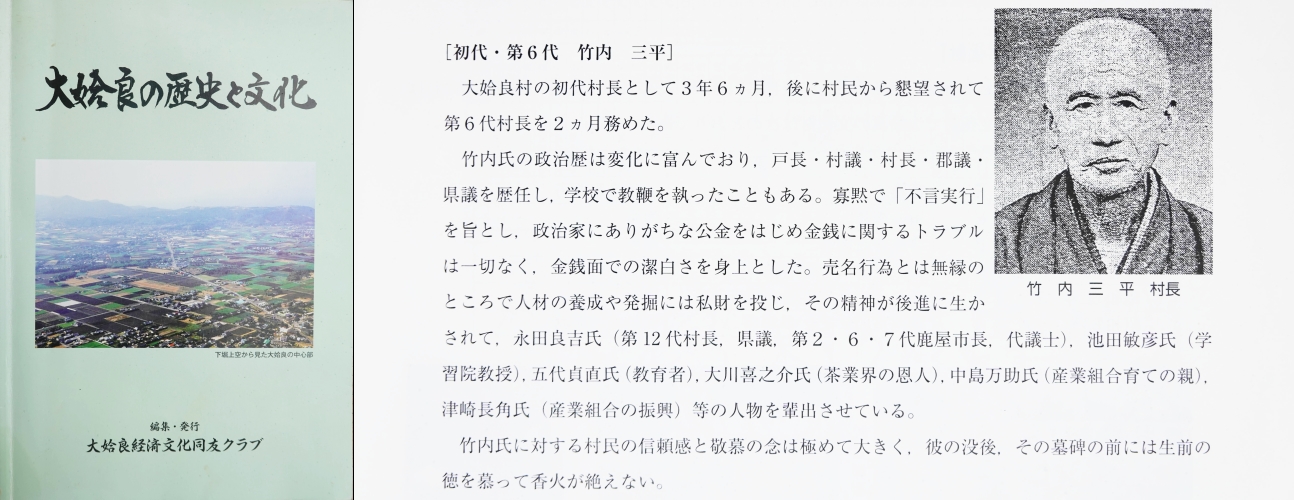

『大姶良の歴史と文化』と題する冊子を、鹿屋市観光物産総合センタ-で入手しました。読んで最も感銘を受けたのは、大姶良村初代村長・竹内三平の行動、精神と後輩への影響についての以下の記述です。

” 寡黙で「不言実行」を旨とし、政治家にありがちな公金をはじめ金銭に関するトラブルは一切なく、金銭面での潔白さを身上とした。売名行為とは無縁のところで人材の養成や発掘には私財を投じ、その精神が後進に生かされて、永田良吉氏(第12代村長、県議、第2・6・7代鹿屋市長、代議士)、池田俊彦氏(学習院教授)、五代貞直氏(教育者)、大川喜之助氏(茶業界の恩人)、中島万助氏(産業組合育ての親)、津崎長角氏(産業組合の振興)等の人物を輩出させている。”

上記の文によると、大姶良の竹内三平という一人の高潔なリーダーに感化された多くの後輩が、その後、大隅の政治、行政、教育、産業などの様々な分野のリーダーとして、目覚ましい活躍をしました。竹内三平は、明治維新で重要な働きをした若者達に思想的影響を与えた吉田松陰のような人ではないでしょうか。

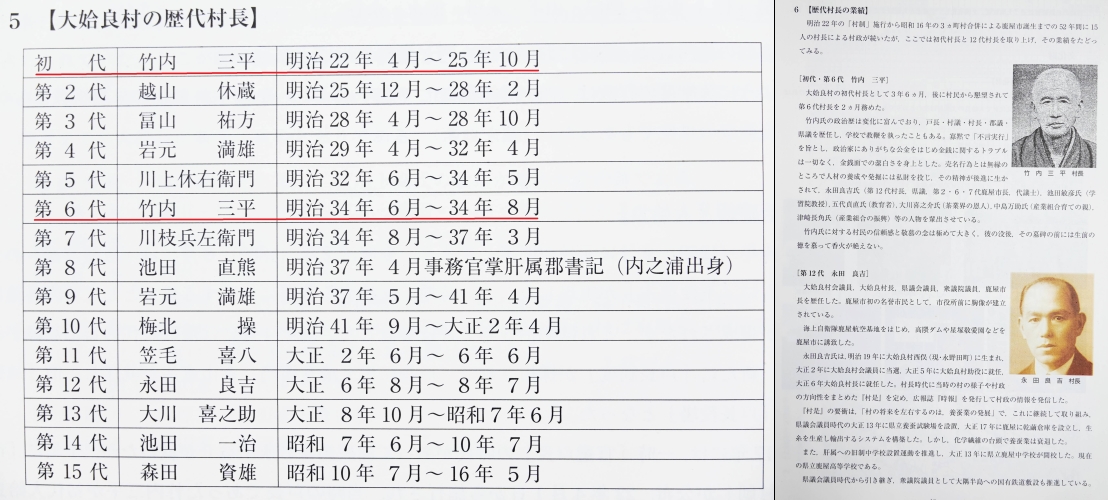

竹内三平は、大姶良村の初代と第6代の村長でした。

『鹿屋市史 下巻』(平成7年発行)に「竹内三平」について、以下のように書かれています。

『明治初年より大正年代に及んで旧大姶良村発展のため多大の功績を挙げた人に竹内三平がいる。明治5年の学制により大姶良には都城県(明治4年11月14日~明治6年1月15日)第55郷校が設置された。彼は郷校掛の教師の任命を受け郷党子弟の教育に当たっていた。同10年2月西南戦争が勃発し、大姶良は南の郷士を合わせ54人が参加し、そのうち16人の戦死者を出した。戦後の裁判により三平は分隊長を務めていたため懲役6か月の判決を受けた。同12年に再び大姶良小学校の教師に復帰し、17年まで5年間在職した。

17年各郷、官選戸長制が敷かれ、20年に任命されて戸長となり翌21年に至ったが、22年4月初めて地方市町村に大改革が加えられ、従来の小村区域(大姶良、野里、浜田、南、西俣)を廃止し大姶良村に統一された。その初代村長に選ばれ、村役場を大姶良麓に置いた。新市町村自治体の発足に当たってはいろいろな困難な事情が多く、村長としての苦労も少なくなかったと思われる。大姶良村はこのとき1642円の予算で出発している。当時の円と今日の円価値を比較すればまったく隔世の感がある。

産業面における活動も多大であったが、40年代は耕地整理組合長に就任し、獅子目、横山、南、西俣などの耕地整理事業に着手した。

これらの事業とともに道路問題も重要事項で、従来の大姶良方面の主要道は、藩政時代そのままで、高須から上浜田を経て瀬筒、大姶良麓に至り、獅子目台地に上りまた下って南楠原の台地に上り、南より吾平に出るという曲がりくねった道路であった。それを43年より直線的に走る道路に改めるための工事にかかり、44年完成した。延長4里(約16キロメートル)、これに対し村民の間に不平、不満の声も聞かれたが、村政100年の大計のために完遂させた。』

この偉大な竹内三平の経歴や業績などについてもっと詳しく知りたいと思い、ネット検索し、図書館で古い資料を調べ、大姶良の老人などに尋ねたりしましたが、残念ながら関連情報を入手できませんでした。

現在、大姶良にご子孫は不在で、自宅は竹藪となっており、比較的新しい竹内家の累代墓があります。

大隅各地にこのような優れたリーダーがいたはずですが、そのリーダーを知るまとまった資料はないようです。郷土資料館のような、郷土の偉人に触れられる施設の設置が望まれます。

鹿屋出身のノンフィクション作家・大場昇氏も、以下のような提言をされています。

「郷土の偉人を知り、郷土を知ることから郷土への愛着は生まれる。若い世代が郷土を広い視野でとらえ、そこに生まれた意味や誇りを感じ取り、そこで暮らしていきたいという気持ちになれるような場所があっていいのではないか。」

(文責:朝倉悦郎、2024.12.22 加筆)