大隅半島の鹿屋市に、「星塚敬愛園」(ほしづか けいあいえん)という国立ハンセン病療養所があります。全国には、ハンセン病療養所が13ヶ所にありますが、星塚敬愛園のみが地元の誘致運動により開設されました。

以下の写真は、現在の正門と、開設当初に多くの患者が強制収容された収容門です。

ハンセン病は接触しても極めてうつりにくい病気ですが、昔は「らい」と呼ばれて、手足や顔が変形して、他人にうつる病気とされて、恐れられていました。万一、感染しても発病することは極めてまれで、今では薬で簡単に確実に治ります。

入園者は全員、ハンセン病は治癒しており、一般社会のみなさんと一緒に生活しても病気がうつることはありません。

開園当時、鹿児島県には全国の約1割もの多くのハンセン病患者がいて、家族から見放されて、寺の床下や馬小屋などに隠れて住んでいたり、放浪したりして、過酷な生活を送っていました。

国立ハンセン病療養所の誘致運動をしたのは、鹿屋出身の若手代議士であった永田良吉です。「政治は愛なり」をモットーとする良吉は、地元の激しい反対運動にひるまず、反対派に長期にわたり忍耐強く説明を続け、昭和10年10月の開園にこぎ着けました。園名は、地名の星塚原と、西郷隆盛が好んだ「敬天愛人」からとったものです。

入園者数は昭和18年が最多で1,347名でしたが、令和7年6月現在では51名となり、平均年齢は90歳です。

敬愛園の敷地は約37万㎡で、日本の国土のちょうど百万分の一です。

園内には、郵便局、理髪店、納骨堂、堕胎児の慰霊碑、宗教施設などがあります。

昭和23年に施行された「優生保護法」により、ハンセン病患者は強制的に断種・堕胎が行われました。平成31年に「強制不妊救済法」が成立し、国から一時金が支払われました。以下の写真は、新納骨堂(左)と堕胎児の慰霊碑(右)です。

貞明皇后(大正天皇の皇后)の歌碑が建つ望郷の丘と敬愛橋は、入所者の奉仕作業で完成しました。歌碑には、「つれづれの友となりても慰めよ 行くこと難き 我にかわりて」と刻まれています。

ハンセン病患者をことごとく療養所に収容しようとした「らい予防法」は、昭和28年8月15日に公布され、平成8年4月1日に廃止されました。遅くても昭和35年には、ハンセン病の治療法が確立しており、患者の隔離収容が必要ないのに、長期にわたりこの法律の廃止を含めた改正がなかったのです。

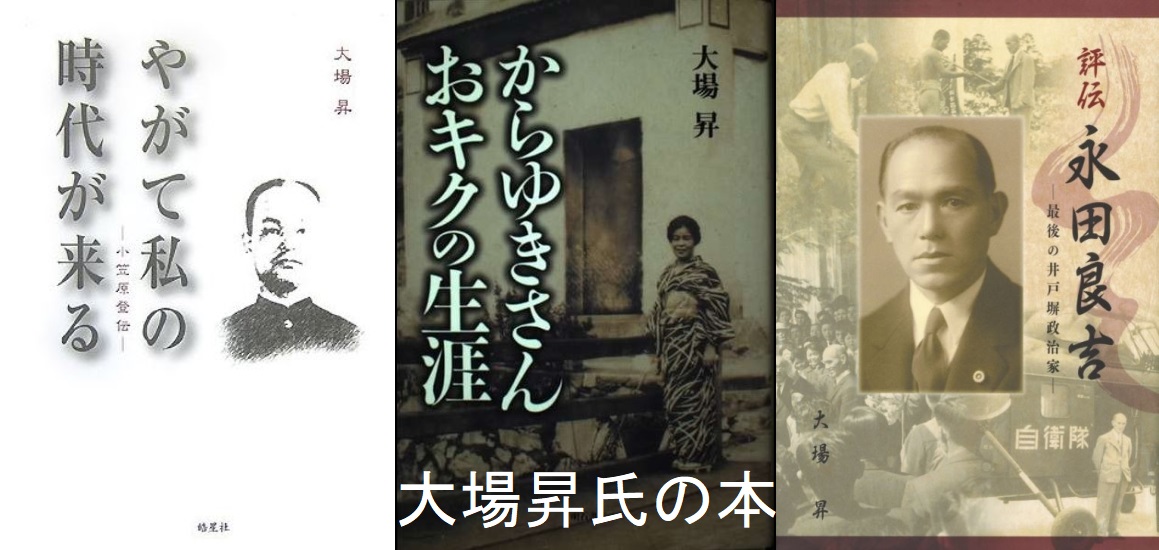

しかし、「 らい予防法」のもとで、 自らの医学的知見にしたがい、絶対隔離の必要なし、と 療養所外での自宅治療・通院治療を敢行した 小笠原登医師もいました。鹿屋市出身のノンフィクション作家・大場昇氏が小笠原医師の思想と生涯を『やがて私の時代が来る: 小笠原登伝』( 皓星社、平成20年)に書かれています。

(文責:朝倉悦郎)