「鹿屋ふるさと探訪会」が主催して、6月28日に20名が車に乗り合わせて、鹿屋市輝北方面の史跡を回りました。現地での説明は、大隅史談会の役員4名と畑地芳子氏が分担して務めました。

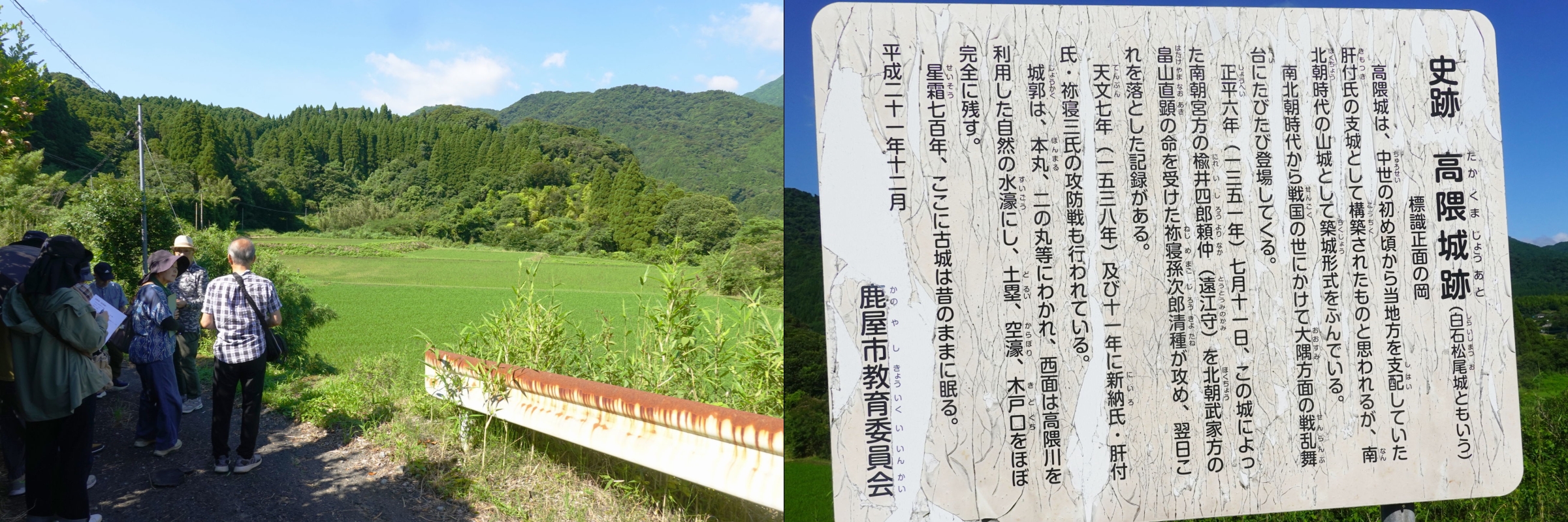

1 高隈城(上高隈町)

中世に肝付氏が築城した典型的な山城である。松尾城とも言う。国道沿いの案内板の近くから城跡を遠望した。南北朝~戦国期は楡井頼仲、畠山直顕、肝付氏、島津氏の間で争奪戦が斬り広げられた城である。天文年間(1538~1542)には、新納(にいろ)氏、肝付氏、袮寝氏の攻防もあった。

2 西原城跡(輝北町上百引)

輝北総合支所前から西原城跡を見上げながら、説明を聞いた。築城者や築城年代は不明で、南北朝時代は肝付氏に仕えた図師氏が居城し、肝付氏の北方の監視所としての要衝であり、一旦緩急あれば狼煙を上げ、加瀬田ヶ城に知らせた。西南戦争で薩軍が官軍に大勝した唯一の戦と言われる「百引戦」があった所である。

3 加瀬田ヶ城跡(輝北町平房)

南北朝期、肝付氏の本城(高山)と高城(三股)のほぼ中間地点に位置するため肝付氏にとって重要な城であった。築城者や築城年代は不明である。この城での戦いの記録で最も古いのは、建武3年(1336)5月6日、島津氏(北朝方)が肝付彦太郎兼隆の拠るこの城を攻めたことである。島津方は5月23日には、肝付方の後詰を防ぐため肝付の野崎村でも合戦をしている。本城から援軍を得られない加瀬田ヶ城は35日間の攻防の末に落城した。延元4年(1339)に肝付方の拠る高城(三股)と大岩田城(都城)も畠山軍(北朝方)に落とされている。

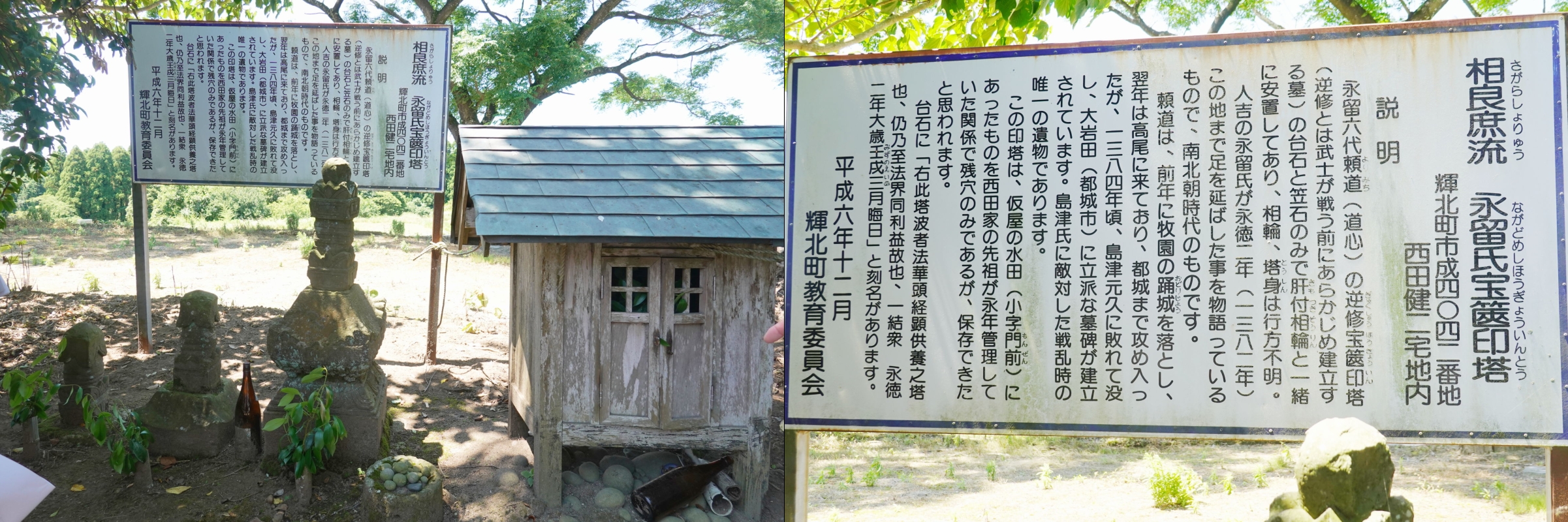

4 相良氏の逆修宝塔残欠(輝北町市成)

相良家の逆修宝塔残欠がこの地で発見された事により、相良氏の分家の永留氏6代目の永留頼通がここ大隅まで攻め入ったとの説が唱えられた。台石・偶飾しか残っておらず、台石には永徳2年(1382)の刻銘がある。南北朝時代は島津氏、相良氏、畠山氏等が入り乱れて戦いを繰り広げたことを示している。

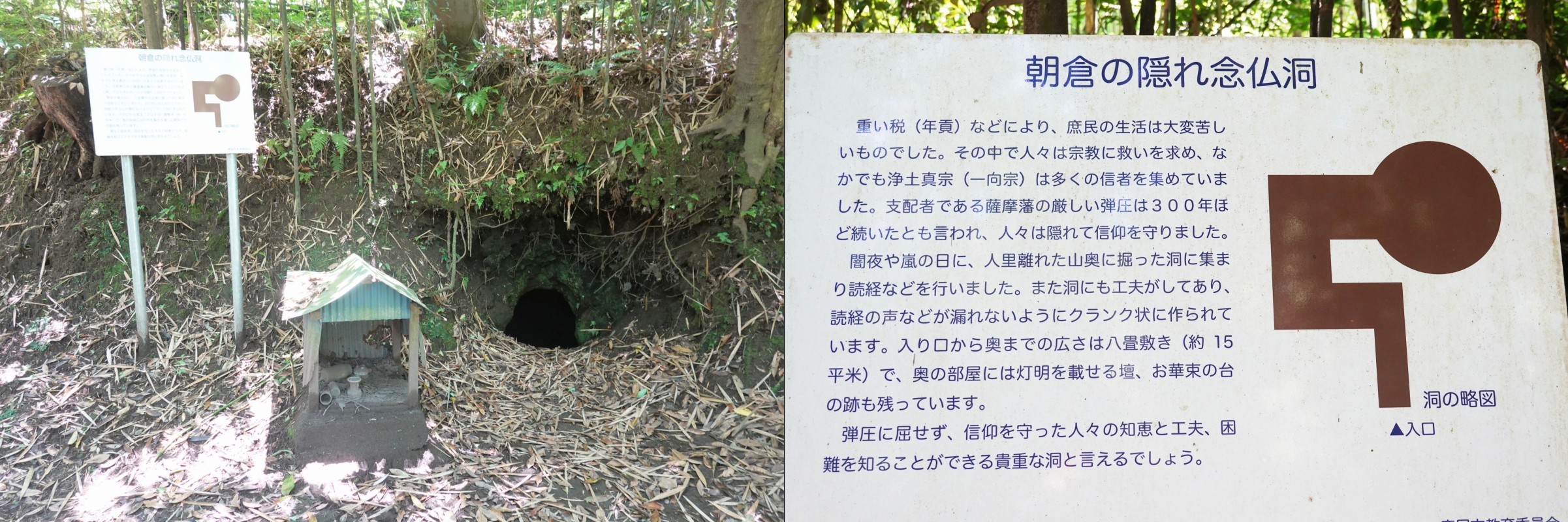

5 朝倉の隠れ念仏洞(輝北町諏訪原)

薩摩藩では、1866年(慶応2年)に開始された廃仏毀釈の269年前の1597年(慶長2年)から、1876年(明治9年)に至るまでの約300年間の長きにわたる一向宗(浄土真宗)への過酷な弾圧の歴史があった。一向宗信者は「講」という秘密組織をつくって、土蔵の二階や山中の洞穴で夜間に集まり、ご本尊の阿弥陀仏を拝んだ。「隠れ洞穴」「念仏洞」と呼ばれる洞穴は、今でも県内各地に残っている。

山の崖の土を手掘りした朝倉の隠れ念仏洞は、朝倉集落の満永氏の山林内にあり、掘られた時期は不明である。洞は読経の声が外に漏れないように、クランク状に作られている。入口から奥までの広さは八畳敷(約15m2)で、奥の部屋には灯明を載せる壇、お華束の台の跡も残っている。

6 土岐氏の宝篋印塔・五輪塔(輝北町市成の登見の丘)

市成の支配者、土岐久頼の長男忠頼の石碑で、万治六年戌戊雪月十二月死亡「空少霜寒居士」と刻銘あり。忠頼は寛永18年(1641)4月18日誕生。母は虎松、大守家久の女である。忠頼は父より先に18歳で亡くなり、その死を悼んで大きな碑が建立されたと思われる。土岐氏の当時の勢いが偲ばれる。ここの石塔は垂野城(上方在)辺りにあった両足寺の墓地(通称、寺谷)に建立されたものを明治百年記念公園として建設した登見の丘に移したものである。相輪が壊れてセメントづけしてあるがほゞ完全なものである。

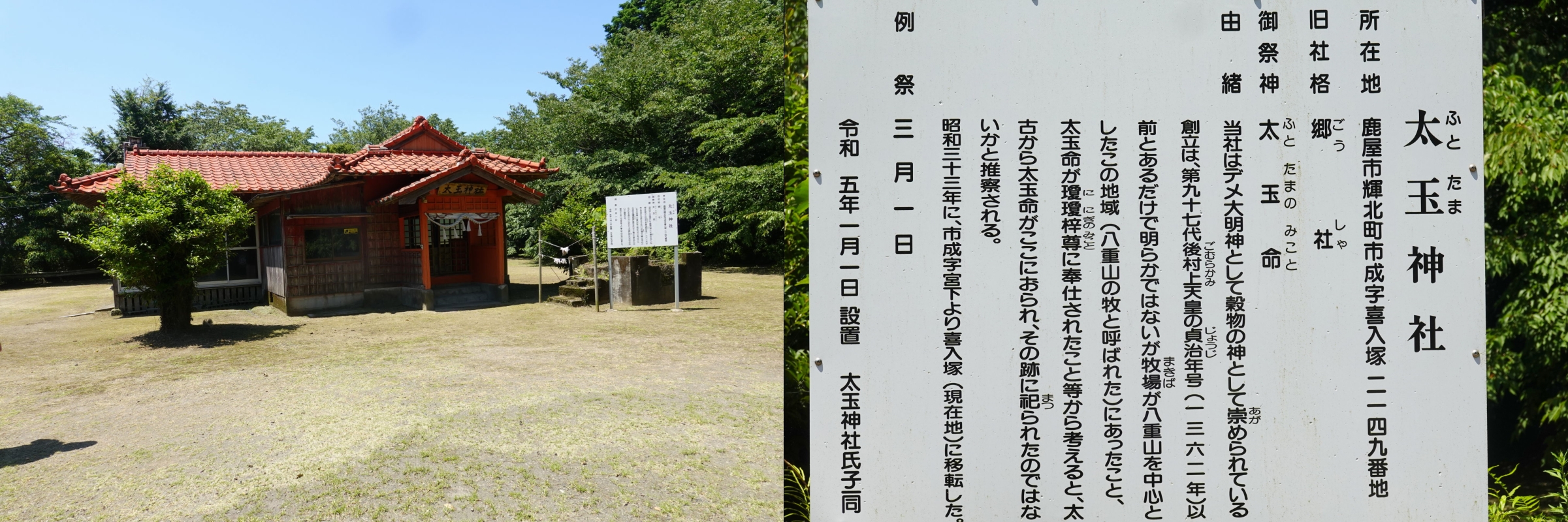

7 太玉神社(輝北町市成)

御祭神の太玉命(ふとたまのみこと)は、天孫降臨に隋伴され、天の岩戸に隠れた天照大神を外に連れ出した五部神の一人で、大和朝廷の神事を司った忌部(いむべ)氏の祖である。天文23年(1554)市成郷の旧領主肝付省釣(兼続)が再興している。明治4年(1871)8月太玉神社となり、郷社に列した。

原田常治著『古代日本正史』によれば、太玉命は175年頃の生まれと推測され、出生地は輝北町市成であるらしい。日向を女王「大日霊女(おおひみこ)」が治めていた時に反対派の出雲のタカ派と対抗するために、大日霊女支持に回り出雲勢力の攻略の一翼を担った。このような経歴から、武神(勝負事の神様)、忌部神(占いの神様)、縁結びの神様、商業の神様として全国に多数祀られている。

(文責:朝倉悦郎)