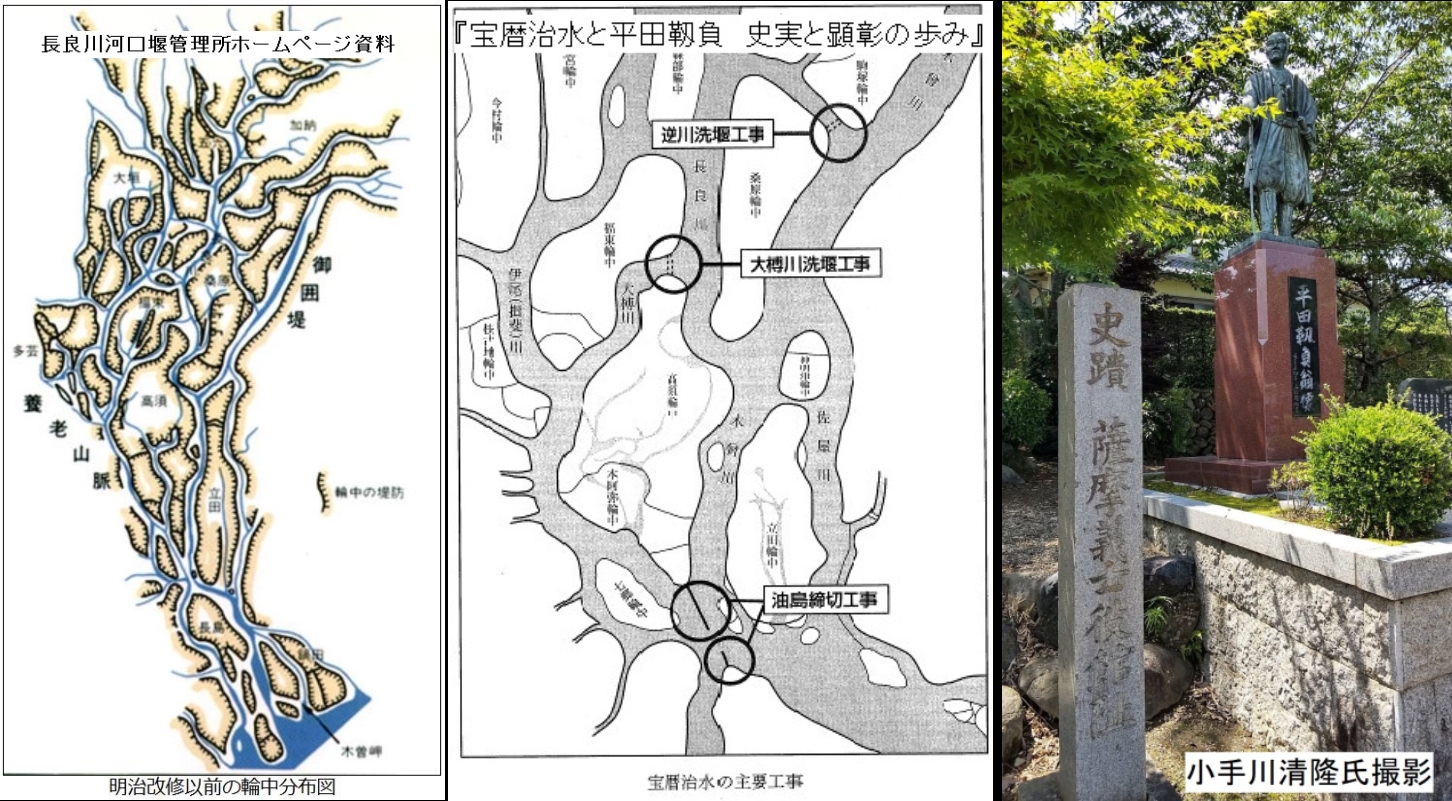

宝暦治水は、江戸幕府から薩摩藩に命じられた木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の治水事業です。

当時すでに66万両もの借入金があり、財政が逼迫していた薩摩藩では、工事普請の知らせを受けて幕府のあからさまな嫌がらせに「一戦交えるべき」との強硬論が続出しました。家老の平田靱負(ひらた ゆきえ)が「民に尽くすもまた武士の本分」と説き伏せて工事を引き受けることとなり、平田は総奉行となります。工事に従事した薩摩藩士は、追加派遣された人数も含め総勢947名でした。

宝暦治水事業は、宝暦4年(1754年)2月から宝暦5年(1755年)5月まで行われました。

薩摩藩士は早朝から慣れない難工事の監督に身を粉にして働き、宿へ帰れば一汁一菜の素食の待遇を受けて耐えました。治水事業の過程で、薩摩藩士51名が自害、33名が病死しました。

総奉行の平田靱負は、宝暦4年から病気であり、病床にあって発作に苦しみながら工事完了後の出来栄え検分に立ち会い、国元への報告を認めるなどの事務処理にあたり、宝暦5年(1755年)5月24日に血を吐いて亡くなりました。山城国伏見(京都市)の大黒寺に葬られました。

遺髪は鹿児島の妙国寺に埋められました。この妙国寺が平田家歴代の墓所でした。廃仏毀釈により明治の初めに妙国寺から新照院墓地に移されました。さらに昭和に入って国道三号線の拡張工事に伴い、直系の子孫であった平田ハナが住む肝属郡高山町(現在の肝付町)の丸岡公園墓地へ移転しました。

平田家歴代の墓の横には、宝暦治水史蹟保存会(中西達治会長、岐阜県海津市)から寄贈された「平田家霊域の由来」の石碑があります。

神式の墓石で、中心の墓の正面には「平田氏元祖墓」と刻まれ、向かって右側に「宗勝 右妻」、左に「永禄元年三月十九日」「母 宗徳 右妻」とあります。右側面に数名の名前と妻という文字が彫り込まれています。その中の「正輔」が平田靱負です。

平田家歴代の墓の近くに、宝暦治水の「油島締切工事」によって造られた堤防にある「千本松原」の松の苗も移植されています。

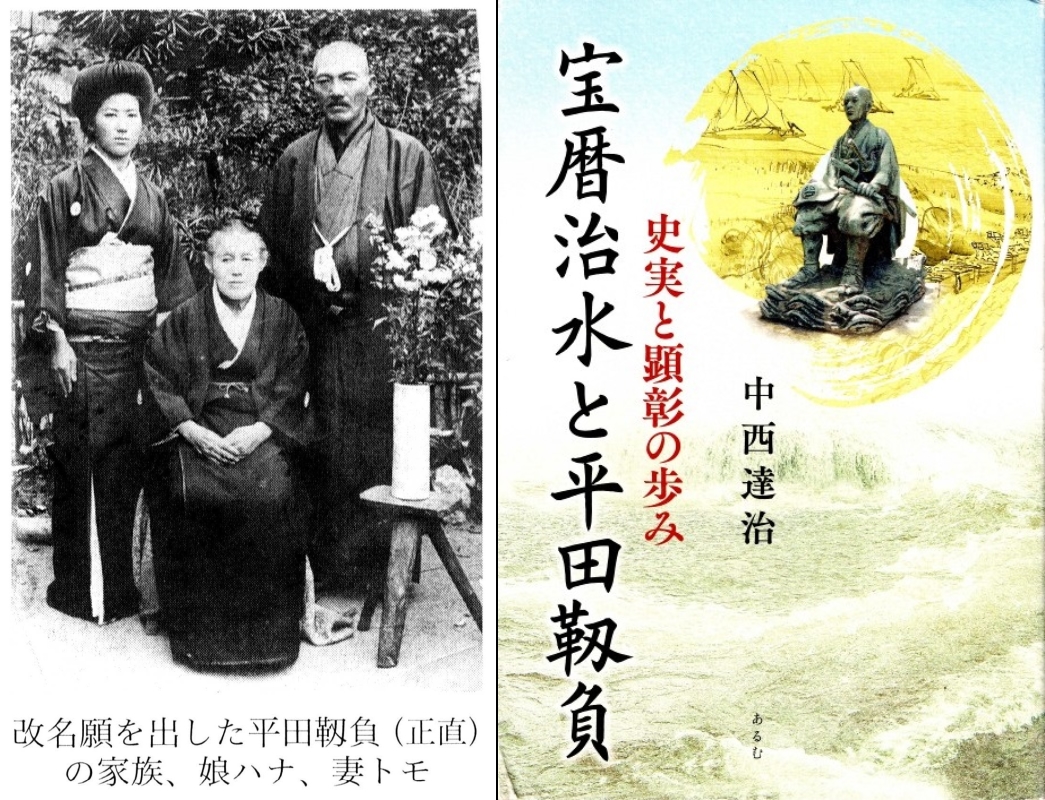

なお、平田ハナは、明治17年(1884年)10月10日に鹿児島市内西田町で生まれ、平田靱負(正輔)第5代の子孫の靱負(正直)第7代と母トモの娘です。母トモは調所安之進の娘で、調所広郷の孫にあたります。

ハナは15歳で鹿児島県立女子興業学校を卒業します。その後、小学校の代用教員や産婆(助産師)として働き、夫が亡くなってから、大正10年(1921年)3月に従姉(母トモの兄弟の子)の上村ノブを頼り、母トモと一緒に肝属郡高山村中馬場の上村不可止家に身を寄せました。

上記の情報の多くは、中西達治著『宝暦治水と平田靱負 史実と顕彰の歩み』(株式会社あるむ、2015年)から拝借しました。

(文責:朝倉悦郎)