大隅を車で走ると、天然石の塀がよく見られます。この石は、約11万年前に阿多カルデラから噴出した、荒平石と呼ばれている阿多溶結凝灰岩です。

武家屋敷の塀や倉庫の壁や石橋にこの石がよく使われました。荒平石の建造物は重厚感があり、景観に気品と落ち着きを与えています。

戦時中は荒平石の採石場近くまで引き込み線が敷設され、空爆で開いた穴を埋める石として、貨車で海軍航空隊の基地などに運ばれたそうです。

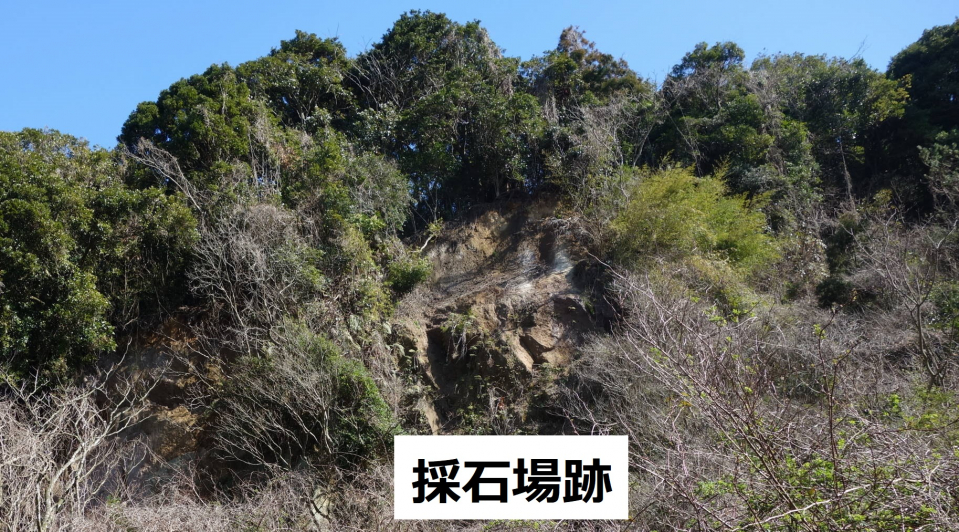

荒平石の採石場跡は、荒幡天神から海岸通り(佐多街道)を少し南に行った所の集落(天神町)の奥から、右手の山沿いの道に入るとあります。今はアジサイで有名な「いこいの里園」がある所です。

昭和40年(1960年)ころには、この道沿いにほとんど連続して40余ヶ所の採石場がありました(地質調査所資料より)。

しかし、安価なコンクリートブロックが出回り始めてから、採石場の経営が成り立たなくなり、採掘を止めました。

なお、阿多火砕流は鹿児島湾奥部沿岸地域・薩摩半島・大隅半島に分布し、各地で石材として利用され、産地名を付けた石(桃木野石・蒲生石・花尾石・黒石・ 荒平石・赤水石・本城石)で呼ばれています。

(文責:朝倉悦郎、2025.02.13に加筆)