2020年3月現在、33歳以下の人は、大隅を走っていた鉄道を見ていません。

大隅の鉄道は、大正4年(1915年)に高須と鹿屋間に私鉄・南隅軽便鉄道が敷設されたのを皮切りに、徐々に延長されました。大正12年(1923年)に古江と串良間が開通して、古江線となりました。

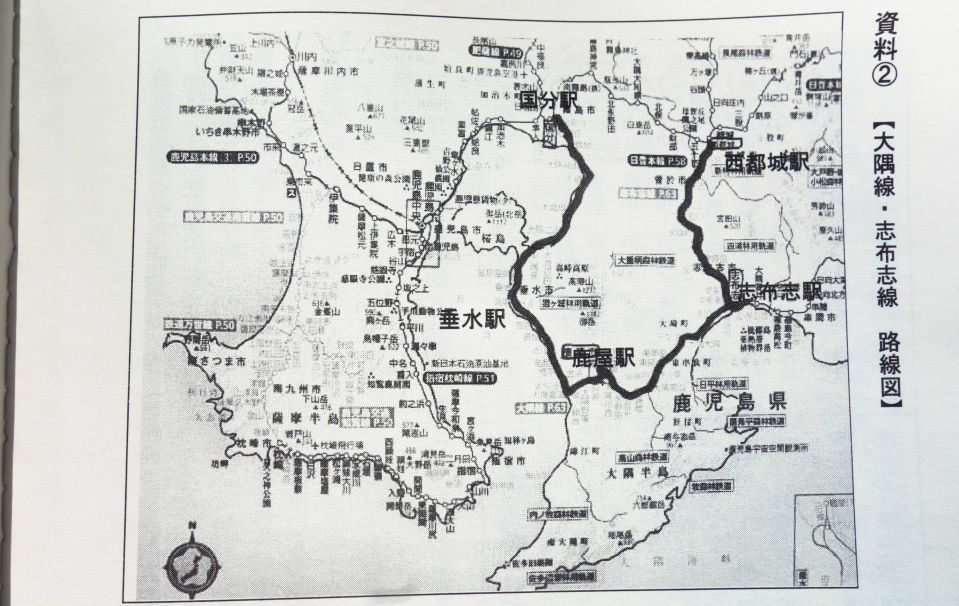

昭和47年(1972年)に志布志と国分間(98.3km)が33駅で繋がり、国鉄・大隅線と改称されました。

1978年10月のダイヤでは、6時24分発の志布志発の列車は、鹿屋から快速となり、国分から西鹿児島(現:鹿児島中央)まで急行「大隅」と併結し、指宿枕崎線の山川駅まで、5時間かけて旅する長距離列車でした。

以下の写真は、開設してから2020年3月現在で、丁度100年目を迎える旧吾平駅です。

国鉄・志布志線は、大正14年(1925年)に西都城・志布志間が開通し、昭和16年(1941年)までに飫肥駅の先の北郷駅まで到達しました(56.5km)。その後、志布志から北郷駅間が日南線に繰り込まれました。

大隅線と志布志線は、昭和62年(1987年)3月14日に廃止され、全通から15年で廃線となり、大隅半島の大部分が鉄道空白地帯となりました。

以下の路線図は、『大隅』(第60号)から転載しました。

以下の『大隅』誌に大隅の鉄道の歴史の総説が載っています。この鉄道の歴史には複雑な経緯があって、先人が苦労されたことが分かります。

『大隅』(第60号)2017年発行 価格2,000円

・大隅半島鉄道の歴史 松下高明

(文責:朝倉悦郎、2025.02.21に加筆)